2025年02月03日

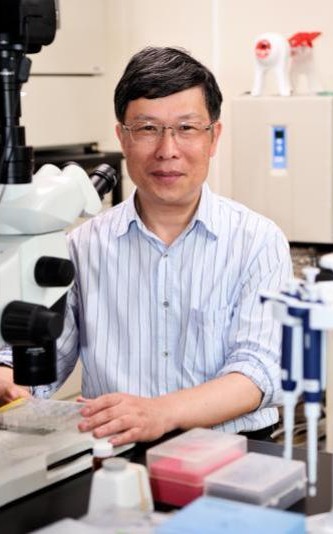

本学の高等先鋭研究院を構成する機関のひとつである異分野基礎科学研究所の沈建仁所長・教授が公益財団法人小林財団の「第6回(令和6年度)小林賞」の受賞者に決定しました。

同賞は、医学や薬学、農学、工学、理学などの生命科学に関する諸分野において、独創的な研究を行い、顕著な成果を挙げ、さらにその後も当該研究分野の発展が期待される国内の研究者を対象に授与される賞で、2019年から実施されています。

今回、沈所長は「光化学系複合体の構造生物学的研究を中心とした一連の光合成に関する研究」により受賞となりました。沈所長はこれまで、X線結晶解析によりシアノバクテリアから分離した光化学系II(photosystem II, PSII)複合体の高分解能構造を解析し、水分解・酸素発生反応の触媒として中心的な役割を果たすマンガン・カルシウム(Mn4CaO5)クラスターの構造を明らかにするとともに、X線自由電子レーザー(SACLA)を用いて、この触媒中心の正確な構造や光照射に応じて起きる一連の構造変化を明らかにし、水分解・酸素発生反応機構の解明に多大な貢献をしました。さらに、光化学系と集光性アンテナタンパク質からなる巨大複合体における光エネルギーの高効率捕集・伝達機構を、クライオ電子顕微鏡を用いて解明しました。これら一連の研究業績は、天然光合成の機構解明の基礎を作っただけでなく、人類の夢のエネルギーでもある「人工光合成」における人工触媒の合成に重要な指針を与える国際的に卓越した研究であることが評価され、今回の受賞決定となりました。

受賞決定を受けて沈所長は、「これまでSACLAやクライオ電子顕微鏡を用いて、光化学系IIやそれとアンテナ色素タンパク質との超分子複合体の構造解析を行ってきており、それらの成果が評価されたことは大変喜ばしいことです。これまでの多くの共同研究者等に感謝するとともに、今後も一層の成果を輩出するよう努力していきます」と喜びを述べました。

また本学の那須保友学長は「栄えある小林賞に沈所長・教授が決定したこと、本学として大変嬉しく感じています。本学の強みある基礎研究において、沈所長の光合成研究は『世界と伍する』という域ではなく、『世界を先導する』という域の研究活動、そして成果を出し続けています。そして何よりも沈所長を中心に優秀な若手研究者などの研究群の層の厚みが増しています。この研究形成は本学のみならず、わが国に研究環境において非常によい事例とも言えます。今回の小林賞の受賞決定で、さらなる研究活動、ならびに研究形成に弾みがつくように、大学としてもしっかりと支援していきたいと思います」とコメントしました。

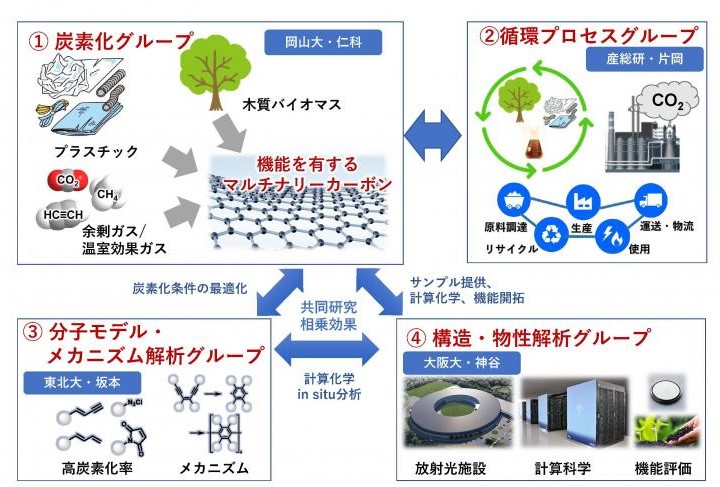

本学では、2023年12月22日に文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」(実施主体:日本学術振興会)の採択を受けて、岡山大学長期ビジョン2050「地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学」の実現を強力に推進しています。その取り組みのひとつに沈所長が拠点長を務める高等先鋭研究院先鋭研究群(研究特区)「植物・光エネルギー開発拠点」があり、社会変革を成すための研究活動を戦略的に実施しています。今後も、沈所長と地域中核・特色ある研究大学:岡山大学の絶え間ない挑戦にご期待ください。

なお、受賞式は2月27日に大阪市内において開催される予定です。

<参考:沈所長・教授のこれまでの主な受賞等>

・沈建仁教授が「朝日賞」受賞

・田中エグゼクティブアドバイザー、沈教授が山陽新聞賞受賞

・異分野基礎科学研究所の沈建仁教授が日本結晶学会2016年度学会賞 西川賞を受賞

・沈副所長・教授が「平成29年(第11回)みどりの学術賞」受賞

・異分野基礎科学研究所の沈副所長・教授が「三木記念賞」を受賞

・沈副所長・教授が日本植物学会の学術賞を受賞

・異分野基礎科学研究所の沈教授が、スウェーデン王立科学アカデミーより「グレゴリー・アミノフ賞」を受賞

・異分野基礎科学研究所の沈教授が、令和2年秋の紫綬褒章を受章

・異分野基礎科学研究所の沈建仁副所長・教授が日本植物生理学会賞を受賞

・馬建鋒教授、山地直樹准教授、沈建仁教授が2021年版の「世界で最も影響力のある科学者」に選出

・高等先鋭研究院・異分野基礎科学研究所の沈建仁所長・教授が「東レ科学技術賞」を受賞~光合成研究で世界を先導し、より良い社会変革を拓く~

<参考>

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択~地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く~

・岡山大学高等先鋭研究院に先鋭研究群(研究特区)として「植物・光エネルギー開発拠点」を認定~わが国屈指の国際競争力を有する研究拠点が研究の卓越性と地球と生態系の健康(Planetary Health)を実現へ~

・岡山大学高等先鋭研究院先鋭研究群「植物・光エネルギー開発拠点」キックオフミーティングを開催

【本件問い合わせ先】

岡山大学異分野基礎科学研究所 所長・教授 沈建仁

TEL:086-251-8502

E-mail:shen◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています。

(岡山大学津島キャンパス)