高温超伝導材料研究分野

笠原 成 グループ

超伝導物性評価研究分野

横谷 尚睦 グループ

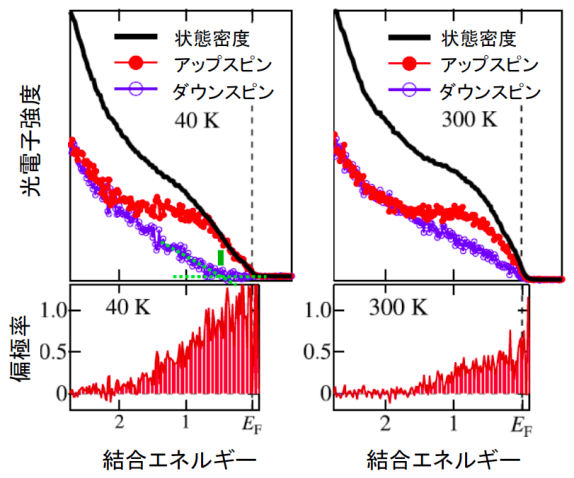

我々の研究グループでは、新機能性物質の開発および物性の起源/機構の解明を目的として研究を行っています。図は研究結果の一例で、我々の研究室で開発した高品質CrO2のバルク敏感スピン分解光電子分光スペクトルです。低温(40 K)において電気伝導を担うフェルミ準位(EF)近傍の電子が片方のスピンのみを持つことが明瞭に観測されています。これにより、CrO2が電気伝導を担う電子が片方のスピン状態のみを持つ特殊な金属(ハーフメタル)であることが実験的に確かめられました。

市岡 優典 グループ

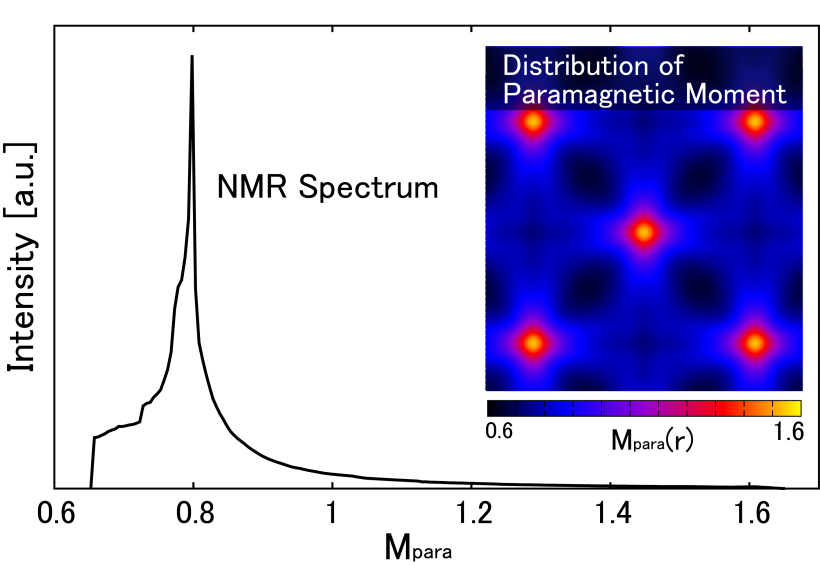

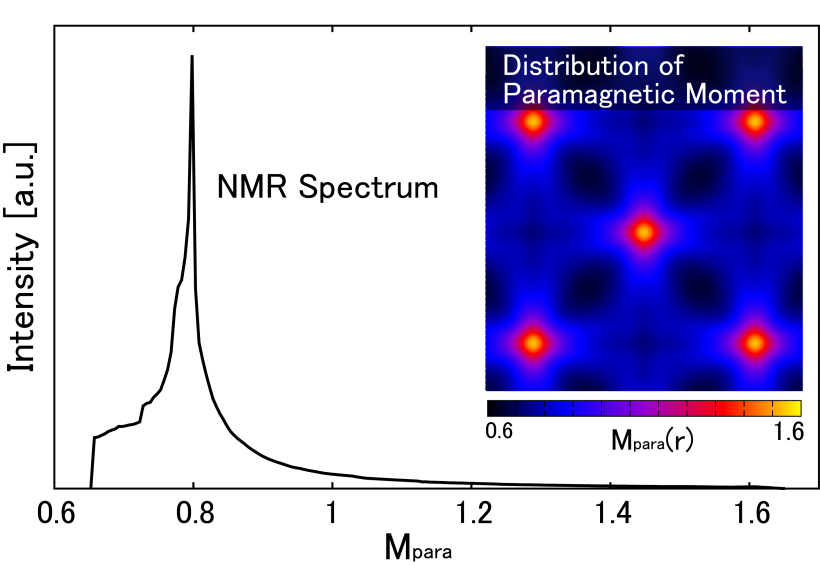

市岡・大成・安立のグループでは超伝導やスピン流に関する理論研究を進めている。これまでの主な研究成果としては、(1)超伝導渦糸状態の空間構造から、比熱・磁化・局所状態密度・NMRスペクトル(図)・核磁気緩和・中性子小角散乱強度など,超伝導の磁場下の物性を理論評価し,非従来型超伝導の効果など解明してきた。(2)強相関電子系の超伝導発現機構および輸送現象の研究を進め、鉄系超伝導体等の多軌道系においてバーテックス補正(非従来型高次多体効果)が重要であることを明らかとしてきた。(3)熱エネルギーからスピン流(スピン偏極の流れ)を作り出す「スピンゼーベック効果」の理論研究を系統的に行い、この現象に対するマグノン(低エネルギー磁気励起)の重要性を明らかとしてきた。

Harald O. Jeschke グループ

私たちは密度汎関数理論や多くの方法を用いて、鉄のプニクチド超電導体、量子スピン系、有機電荷移動塩、有機金属配位錯体、強相関酸化物材料を研究しています。 私たちの仕事の目的は、複雑な材料の特性を理解し、コンピュータで設計された仮説材料の特性を解析するために理論的ツールの予測力を向上させることです。私たちは特に、非在来型超電導体の電子構造の理解、結晶化状態の有機および金属有機錯体の性質、強いスピン軌道結合を有する4dおよび5d遷移金属化合物の性質、および欠陥を有する複合酸化物の特性をエネルギーマッピング技術を用いて解明すること、に焦点を当てています。 <!--

軽元素超伝導・エレクトロニクス研究分野

久保園 芳博 グループ

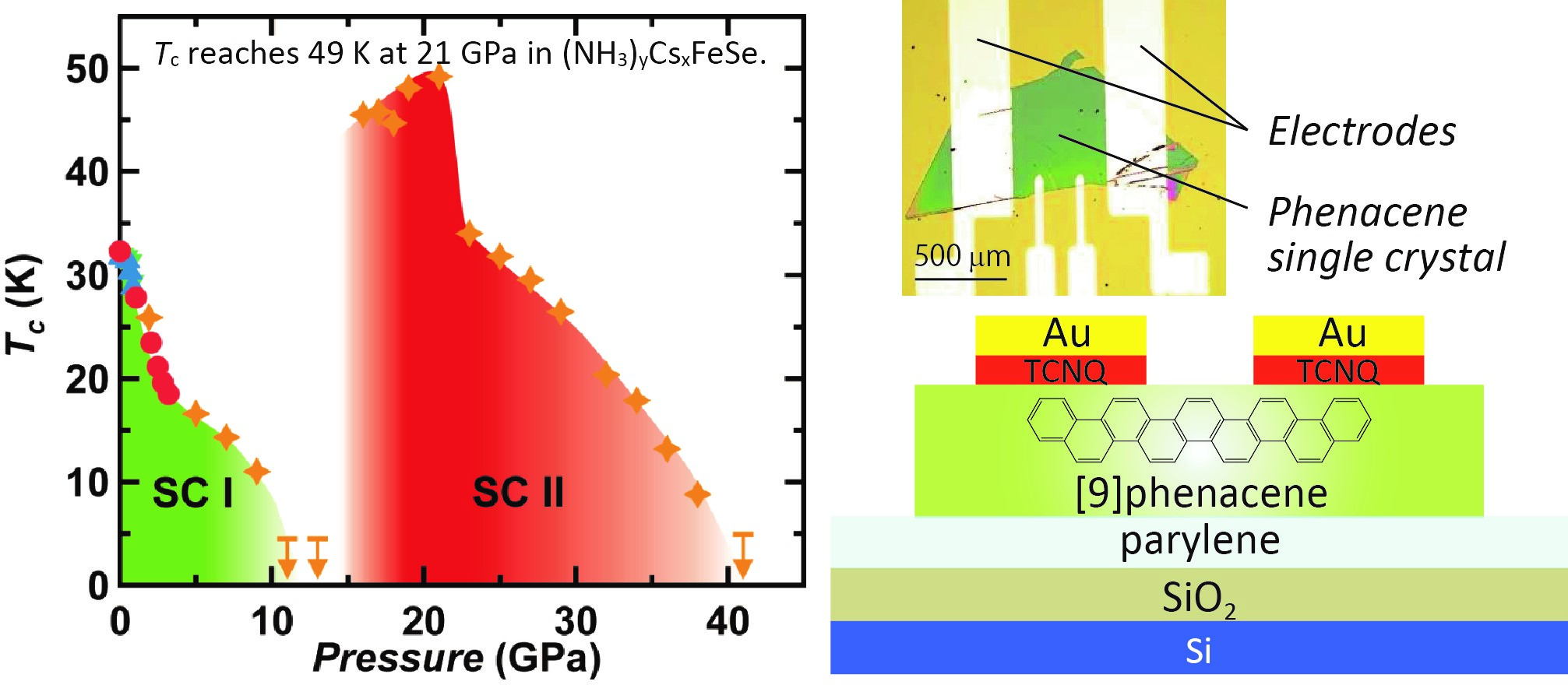

当研究分野では、FeSe1-zTez、MoSe2、GIC、有機縮合炭化水素などの二次元層状物質への金属原子インターカレーションや原子置換を通じて電子ドーピングを行い、超伝導体を作製しています。また、有機材料を使った電界効果トランジスタ(FET)の研究や二次元層状物質への電界効果キャリアドーピングによる物性制御、グラフェンの物性研究なども行なっています。最近の成果として、FeSeに液体アンモニア法でCs原子を挿入した(NH3)yCsxFeSeの高圧誘起超伝導相を見つけだしました。その超伝導転移温度(Tc)は21 GPaで49 Kに達しています (Scientific Reports 5, 9477 (2015)など)。また、有機FETの研究では、有機芳香族であるフェナセン分子を使ったFETの特性を調べ、高移動度を示す高性能FETを作製することに成功しています。[9]フェナセンの単結晶FETではゲート絶縁膜ZrO2を用いた場合に、有機FETでは高い移動度である18 cm2 V-1 s-1を達成しました。(Scientific Reports 6,21008 (2016). )

新機能材料合成研究分野

西原 康師 グループ

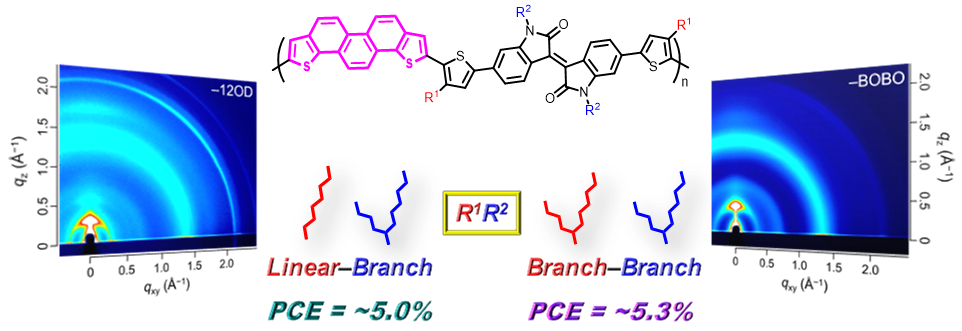

当研究分野では、有機金属化学を基盤とした効率的な新規有機合成反応の開発および機能性有機分子の創製に関連した研究をおこなっています。例えば、縮環π共役系有機分子は、そのレドックス特性や小さなバンドギャップのため様々な機能の発現が期待される化合物群です。そこで,遷移金属触媒を用いて,従来法よりも簡便な操作かつ短工程で目的の縮環π共役系有機分子を得ることを目的として研究をおこなっています。また、縮環π共役系有機分子は、その高い機能性から有機電界効果トランジスタや有機薄膜太陽電池の素子としての応用が期待されている化合物群です。現在,パラジウム触媒による共重合反応を利用してポリマーを合成し、有機薄膜太陽電池の光電変換効率の向上を目指しています。

分子科学研究分野

松本 正和 グループ

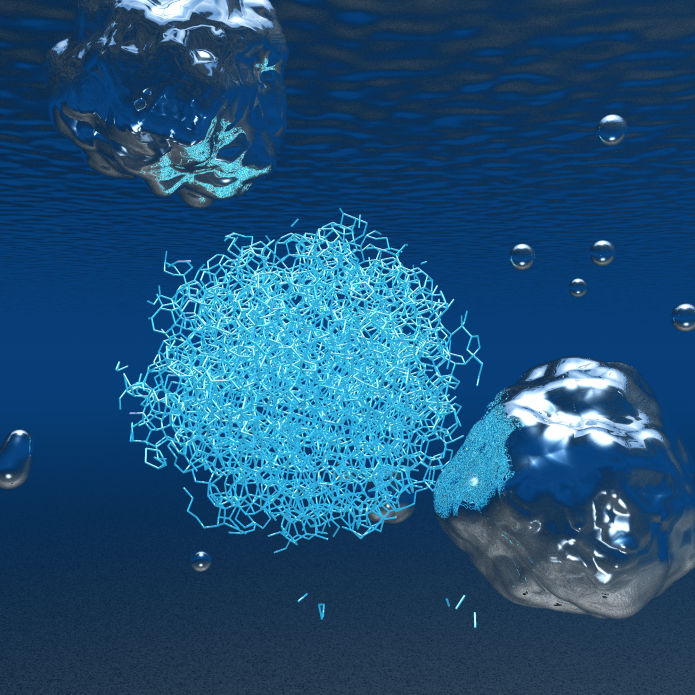

本研究所エネルギー貯蔵物質研究分野の研究チームは、計算機シミュレーションにより、メタンハイドレートの表面へ分子が吸着するメカニズムを世界で初めて解明しました。 多くの場合、分子同士の引力は水素結合などによるエネルギー的な安定化に由来します。一方で、水中の油の凝集のように、エントロピーに由来する引力も存在します。これまで、メタンハイドレート表面への分子吸着の起源は、エネルギーであると考えられていました。本研究は、水中のメタンハイドレートに様々な分子が接近する過程の自由エネルギー変化を計算することで、ハイドレート表面への分子吸着が、実はエントロピーに由来していることを明らかにしました。(J. Am. Chem. Soc. 2015, 137 (37), 12079–12085.) 本研究は、大学共同利用機関法人自然科学研究機構計算科学研究センターの計算機、ならびに国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究機構のスーパーコンピュータ「京」(課題番号:hp150221)を用いて行われました。

甲賀 研一郎 グループ

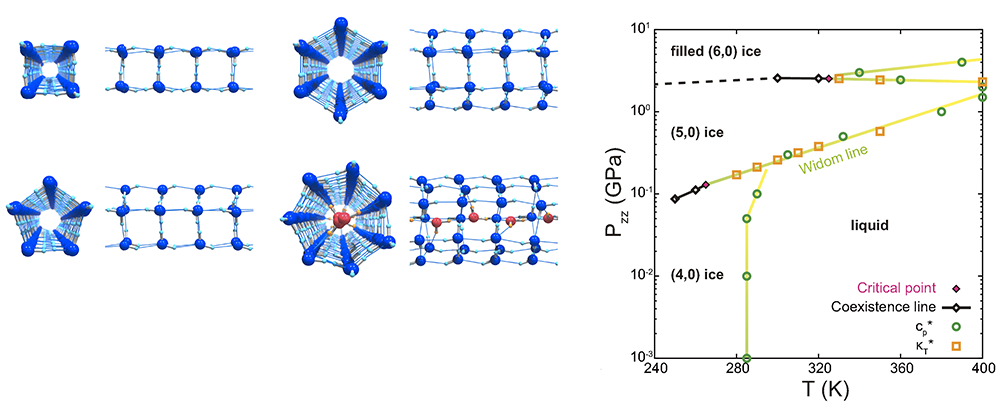

気体-液体または液体-液体の相境界には臨界点があるが、固体と液体の相境界(融解曲線)は臨界点で終わることはないとされている。しかし、ナノスケールの空間に閉じ込められた物質には通常ありえない固液臨界点が存在しうることを、分子シミュレーションと有限サイズスケーリング解析により示すことに成功した。 これまでの研究から、カーボンナノチューブ内部に閉じ込められた水やアルゴンなどの液体は温度の低下とともに、連続的に凝固する場合があること、すなわち通常は不可能とされる固液連続相転移を示す場合があることがわかり、固液臨界点の存在が示唆されてきた。今回、大規模なシミュレーションと数値解析により、水およびアルゴンについて固液相転移の存在を確かめ、臨界点を含む相図を示すことに成功した。

篠田 渉 グループ

機能分子工学研究分野

仁科 勇太 グループ